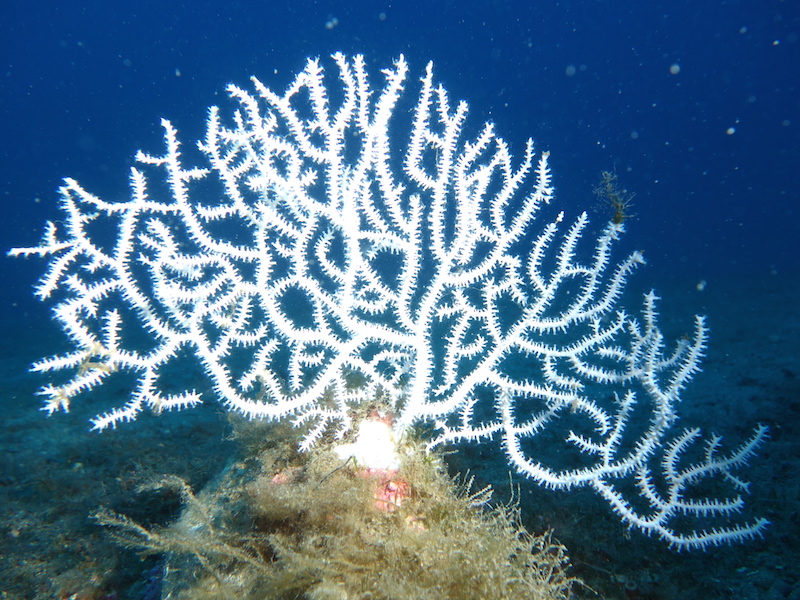

Définition inventée en 1883 par le français Marion, le coralligène se développe là où les températures restent stables, l’intensité lumineuse se réduit et les radiations chromatique du soleil disparaissent à l’ exception du bleu. C’est seulement sous la lumière de la torche que le coralligène apparait dans toute sa beauté, un kaléidoscope de formes et couleurs, résultat de deux processus biologiques extrêmement dynamiques, celui de la bioconstruction, par les algues corallinnes qui forment un substrat secondaire dur et celui de la bioérosion, opéré par les organismes capables de forer ou de fondre le substrat calcaire, appelés biodémolisseurs.

Cet équilibre complexe donne origine à un habitat extrêmement varié qui abrite beaucoup de micro-habitats et qui aujourd’hui est considéré comme le second hot spot de biodiversité, après la prairie de la Posidonie océanique. Le coralligène peut accueillir plus de 120 espèces différentes d’animaux, principalement des bryozoaires et des polychètes, mais aussi éponges, cnidaires, crustacés et mollusques. En ce qui concerne les deux phénomènes, celui de la bioconstrution et celui de la bioérosion, le premier est effectué principalement par des organismes à squelette calcaire comme les algues coralliennes mais aussi par les bryozoaires et les polychètes, tandis que le second est dû à l’action des échinodermes, des mollusques et de certaines éponges, qui peuvent perforer la roche au point de provoquer la tombée de portions de substrat.

En conditions de luminosité réduite, de basse température et de vitesse de sédimentation constante et modérée, les algues coralliennes, en particulier Lithophyllum sp., Mesophyllum sp., Pseudolithophyllum expansum, Palmophyllum crassum, Peysonnelia sp. e Halimeda tuna croissent en déposant leur squelette calcaire. En plus de l’effet direct sur la croissance de l’habitat, après leur mort, la fossilisation de leur squelette calcaire donne origine au bioconcrétionnement, qui peut, avec le temps, dépasser un mètre de dimension.

Sur ce substrat moyen va grandir toute la communauté benthique, voyante et souvent tridimensionnelle composée de grands bryozoaires, comme Myriapora truncata (fiche 4.1), de denses étendues de gorgonacés, comme Paramuricea clavata ou d’ espèces du genre Eunicella sp (fiche 4.2) ainsi que par d’autres espèces de cnidaires, comme Cladocora caespitosa (fiche 3.7), Parozoanthus axinellae (fiche 4.3) ou la rare Savalia savaglia (fiche 4.4) et des éponges, surtout celles du genre Axinella (fiche 4.5) et Ircinia, mais aussi Petrosia ficiformis, Condrosiareniformis, Spirastrella sp., Agelas oroides et encore beaucoup d’autres.

Cliquez ici pour en savoir plus

Le coralligène est formé aussi par une partie invisible représentée par une faune intersticielle biodémolisseuse avec des espèces capables de perforer la roche et qui se cachent dans les cavités. Les acteurs principaux de cette œuvre sont les éponges perforantes, du genre Cliona, les mollusques, mais aussi des microperforateurs comme certaines algues, champignons et bactéries.

A cette œuvre de démolition contribuent aussi des organismes vagiles comme les échinodermes qui en broutant peuvent avoir un impact sur la communauté coralligene. L’équilibre dynamique entre bioconstructeurs et biodémoliteurs fait que le coralligène présente une vitesse moyenne de croissance très basse, 0,006/0,83 mm/année en conditions optimales. En présence de facteurs de dérangement (eaux polluées, dommage par filets, lignes et ancrages, etc.) la croissance peut être négative. En considérant que la partie la plus interne des corniches coralligènes contient des formes subfossiles d’algues corallines intertidales, on peut penser qu’un coralligène qui se trouve à 50-60m de profondeur a été créé quand la surface de la mer se trouvait à ce niveau et donc, il y a environ 10.000 ans.

La diversité élevée du milieu et la présence d’anfractuosités, de trous et d’interstices offre refuge et permet l’installation d’une vaste gamme d’organismes appartenant à des groupes trophiques différents, des suspensivores aux détritivores jusqu’à la faune des poissons qui est extrêmement diversifiée et présente un interêt économique important. Elle comprend des espèces nectobenthiques et des espèces pélagiques (qui peuvent s’approcher du fond, surtout pour des raisons alimentaires). On peut citer en particulier: les castagnoles (fiche 4.7), les congres (fiche 4.8), les murènes (fiche 4.9) et les rascasses (fiche 4.10).

Désormais, on a prouvé aussi le rôle de nurserie de cet environnement qui garantit un refuge sûr pour la déposition des œufs de beaucoup de poissons, crustacés et mollusques et aussi un refuge contre les prédateurs pour les plus jeunes. Sur la base des différents substrats d’origine et des différentes morphologies, on peut identifier deux types de coralligènes différents: on parle de coralligène de falaise quand les concrétions biogéniques se forment sur les parois rocheuses préexistantes plus où moins verticales et de coralligène de plateforme quand les structures biogéniques se forment sur les surfaces horizontales, généralement loin des parois rocheuses et entourées par des bancs de sédiments éparses.

Le coralligène présent dans la Province d’Imperia est très particulier, surtout pour sa dynamique de formation, parce qu’il présente les deux formes sus-mentionnées. A l’ouest, on n’assiste pas au développement d’une plateforme continentale vaste comme cela se produit à l’est, probablement à cause de la présence de nombreux canyons qui en empêchent le développement en raison de phénomènes continus de transport des détritus vers les plaines abyssales. Mais de ces dépôts sédimentaires sortent des émergences rocheuses, des rochers et petites cigliate (hauteur 2-5 m) sur lesquelles se développe le coralligène de falaise, riche en biodiversité grâce au courant souvent très fort, allant d’est en ouest.

Cependant, au cours de milliers d’années, des détritus de nature organique et des fragments calcaires produits par les algues ou par les animaux du coralligène de falaise (développé sur des émergences rocheuses), ont formé des concrétions sous l’action d’autres algues corallines, de bryozoaires et de serpulidés et ils ont permis le développement du coralligène de plateforme.