Il Mediterraneo è un’area del pianeta estremamente importante per la sua unicità. La sua storia è piena di colpi di scena e di cambiamenti, soprattutto in termini di biodiversità. Oggi scendendo sott’acqua possiamo esplorare un archivio che può raccontarci di questi cambiamenti, almeno dall’ultima glaciazione ad oggi. Quest’archivio è il coralligeno, una matrice calcarea biogenica che è in continuo sviluppo da circa 10.000 anni, e che oggi è considerata cruciale per preservare la biodiversità mediterranea.

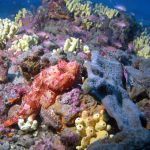

Definizione coniata nel 1883 dal francese Marion, il coralligeno si sviluppa là dove le temperature restano maggiormente stabili, l’intensità luminosa si riduce e le radiazioni cromatiche dello spettro solare spariscono ad eccezione del blu. Solo con la luce della torcia il coralligeno appare nella sua bellezza, un caleidoscopio di forme e colori, risultato di due processi biologici estremamente dinamici, quello della biocostruzione, ad opera soprattutto delle alghe coralline che formano un substrato duro secondario, e quello della bioerosione, operata da organismi in grado di forare o sciogliere il substrato calcareo, detti biodemolitori.

Questo complesso equilibrio dà origine ad un habitat estremamente variegato che ospita al suo interno numerosi microhabitat e che oggi è considerato il secondo più importante hot spot di biodiversità, dopo le prateria di Posidonia oceanica. Il coralligeno, infatti, può ospitare al suo interno più di 120 specie diverse di animali principalmente briozoi e policheti ma anche spugne, cnidari, crostacei e molluschi. Per quel che riguarda i due fenomeni, quello di biocostruzione e quello di bioerosione, il primo è compiuto principalmente da organismi a scheletro calcareo come le alghe coralline ma anche briozoi e policheti tubicoli mentre il secondo ruolo è giocato principalmente da echinodermi, molluschi e da quelle spugne che sono in grado di perforare la roccia tanto da portare alla caduta di porzioni di substrato.

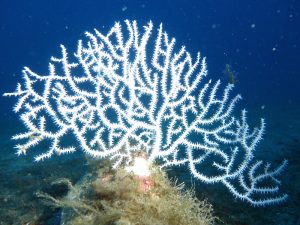

In condizioni di luminosità ridotta, temperatura bassa e relativamente costante e moderata velocità di sedimentazione, le alghe coralline, in particolare Lithophyllum sp., Mesophyllum sp., Pseudolithophyllum expansum, Palmophyllum crassum, Peysonnelia sp. e Halimeda tuna, crescono deponendo il proprio scheletro calcareo. Oltre ad agire direttamente sull’accrescimento dell’habitat, dopo la morte, il loro scheletro calcareo si fossilizza, dando origine al bioconcrezionamento che può arrivare, nel tempo, a superare il metro di dimensione.

Su questo substrato intermedio crescerà tutto il popolamento bentonico, più appariscente, spesso tridimensionale, costituito dai grandi briozoi, come Myriapora truncata (scheda 4.1), dai densi popolamenti a gorgonacei, come Paramuricea clavata o le specie del genere Eunicella sp. (scheda 4.2), da altre numerosissime specie di cnidari, come Cladocora caespitosa (scheda 3.7), Parazoanthus axinellae (scheda 4.3) o la rara Savalia savaglia (scheda 4.4) e dalle spugne, soprattutto quelle del genere Axinella (scheda 4.5) e Ircinia, ma anche Petrosia ficiformis, Condrosia reniformis, Spirastrella sp., Agelas oroides e molte altre.

Leggi tutto

Oltre alla parte visibile, il coralligeno è costituito da una parte non visibile, quella cioè formata dalla fauna interstiziale biodemolitrice con specie in grado di perforare la roccia e di nascondersi nelle cavità. Attori principali di questa opera di demolizione sono le spugne perforarti, del genere Cliona, i molluschi ma anche microperforatori come alghe, funghi e batteri.

A questa opera di demolizione contribuiscono anche organismi vagili come gli echinodermi, che brucando possono avere un certo impatto sulla comunità coralligena. L’equilibrio dinamico tra biocostruttori e biodemolitori fa sì che il coralligeno presenti una velocità media di crescita molto bassa, 0,006/0,83 mm/anno in condizioni ottimali. In presenza di fattori di disturbo (ad esempio acque inquinate, danni da reti, lenze o ancoraggi, sedimentazione eccessiva, etc) la crescita può essere negativa. Considerando che la parte più interna delle cornici coralligene contiene in genere forme subfossili di alghe coralline intertidali, si può ipotizzare che un coralligeno che si trova a circa 50-60 m di profondità si sia originato quando la superficie del mare si trovava a quel livello e quindi all’incirca 10.000 anni fa.

L’elevata eterogeneità dell’habitat, la presenza di anfratti, buchi ed interstizi, consente il rifugio e l’insediamento di una vasta gamma di organismi appartenenti a gruppi trofici diversi, dai sospensivori ai detritivori fino alla fauna ittica, anche di estremo interesse economico, che risulta molto diversificata, annoverando specie sia nectobentoniche sia pelagiche (che possono avvicinarsi al fondale soprattutto per scopi alimentari). In particolare si ricordano: castagnole rosse (scheda 4.7), i gronghi (scheda 4.8), le murene (scheda 4.9) e gli scorfani (scheda 4.10).

Inoltre è ormai chiaro il ruolo di nursery di questo ambiente che garantisce rifugi sicuri per la deposizione delle uova a molte specie di pesci, crostacei e molluschi oltre che un riparo dalla predazione per le forme giovanili. Sulla base dei diversi substrati di origine e delle diverse morfologie, si possono individuare due differenti tipologie di coralligeno: si parla di coralligeno di falesia, quando le concrezioni biogeniche si formano su pareti rocciose preesistenti più o meno verticali e coralligeno di piattaforma, quando le strutture biogeniche si formano su superfici orizzontali, solitamente lontane da pareti rocciose e per lo più circondate da banchi di sedimenti incoerenti.

Quello imperiese è un coralligeno molto particolare, soprattutto per la sua dinamica di formazione, poiché presenta entrambe le forme sopra descritte. Nel ponente, infatti, non si assiste allo sviluppo di una piattaforma continentale estesa, come invece accade nel levate, probabilmente a causa della presenza di numerosi canyon che ne impediscono lo svilupparsi con continui fenomeni di trasporto del detrito verso le piane abissali. Dai depositi sedimentari però fuoriescono affioramenti rocciosi, scogli e piccole cigliate (alte 2-5 m) sulle quale si sviluppa un coralligeno principalmente di falesia, ricco in biodiversità grazie anche alla corrente, spesso molto forte, che da levante va verso ponente.

Nel corso di migliaia di anni, però, detriti di natura organica e frammenti calcarei prodotti da alghe o animali del coralligeno di falesia sviluppatosi sulle emergenze rocciose, si sono concrezionati per azione di altre alghe coralline, briozoi e serpulidi ed hanno consentito lo sviluppo anche del coralligeno di piattaforma.